智能体的组成要件

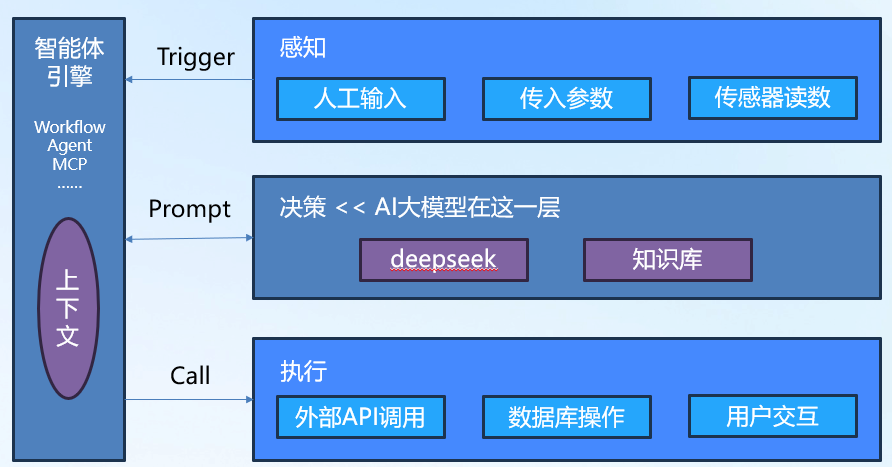

站在最终用户的角度,AI智能体可以分为感知、决策和执行三个模块,由一套引擎驱动其运转,如图1所示。

三个模块的职责如下:

感知模块:负责接收需要智能体处理的任务。任务通常有三种来源,人类通过语音、视频或键盘直接输入的信息、来自其他软件或智能体的调用参数以及通过物联网、RPA等技术手段读取的数据

决策模块:根据感知到的信息,判断其意图,并完成对应的分析与决策。这里通常需要用到AI大模型,联合使多厂商的大模型已成常态用多模态、多厂商的大模型已成常态

执行模块:将决策转换为软件动作,直接或间接展现给人类,完成任务,形成闭环

从技术实现的角度上看,智能体引擎、感知模块和执行模块本质上是一个应用软件,该软件通过特定的接口与AI大模型对接,最终形成一个完整的A!智能体软件。如果将智能体比作一个人,AI大模型相当于人的大脑,负责分析决策;应用软件部分则是人的躯干和手脚,保障大脑运行的基础上,获取信息,并完成工作。

一定程度上讲,AI大模型决定了智能体能力的深度,而软件部分则决定了智能体能力的广度。

智能体的主要类型

AI智能体并不是一个固定形态的技术实体,而是可以根据业务目标和任务模式灵活演化的“组合体”。从实际落地场景来看,我们可以将AI智能体大致分为四种典型类型:任务型、交互型、生成型、自主决策型。它们之间并非截然分离,而是可以相互融合,协同构成更复杂的智能系统,

任务型智能体是企业应用中最常见的一类,它专注于“完成一件事”。这类智能体通常围绕具体业务流程进行设计,如自动审核发票、处理请假申请、生成财务报表等。它们具备明确的目标、清晰的触发条件,并通过调用多个AI能力或系统接口,自动完成一系列标准化、重复性强的操作。此类智能体与RPA或BPM更接近,但相比传统的RPA(机器人流程自动化),任务型智能体更强调“理解”和“判断”(主要源于自然语言处理NLP的能力),在流程自动化之外具备更高的灵活性和智能性。

交互型智能体以自然语言交互为核心特征,它们的任务往往是“提供帮助”或“获取信息”。例如,内部知识库问答助手、IT服务台虚拟客服、人事政策咨询助手等,都是以理解用户意图、提供精准回答为主要职责。这类智能体在大模型的支持下,具备良好的语义理解能力,同时通常会与企业的知识库、API接口或搜索引擎打通以提供有上下文的、高可用性的回答。交互形式上,它们既可以是网页对话框,如图2所示,也可以嵌入钉钉、微信等常用办公工具中,成为业务人员的即时助手。

生成型智能体是内容驱动型业务的强大引擎,它们能“创作新内容”。随着生成式A!的广泛应用,越来越多企业开始部署写作助手、海报设计助手、代码补全助手等,用于提升内容产出效率。这类智能体不仅基于用户提示生成内容,还常常结合上下文信息、企业素材、行业术语库进行精细化控制。例如,一个营销文案生成智能体,可能需要结合当前促销活动、品牌风格和目标客户群体,自动生成多渠道传播内容。为了提升创作产物的质量,生成型智能体对提示词工程等提出更高要求,通常也是AI智能体中最依赖大模型能力的类型之一。

自主决策智能体是最接近“类人智能”的类型,它们强调“在不确定性中做出选择”。这类智能体通常用于资源调度、策略选择、复杂场景控制等高阶业务中。例如,在制造业中,智能体可根据实时库存、订单优先级和设备状态,动态优化生产排程;在金融行业,智能体可根据市场行情和风险参数,自动调整投资组合。这类智能体往往需要结合强化学习、多目标优化、大规模数据分析等方法,具备较高的算法复杂度和反馈能力,同时也更加依赖企业的数据资产和业务知识模型。受限于大模型能力和可解释性的短板,此类智能体在企业核心场景落地还有较大距离。

上述四种AI智能体不是演进关系。事实上,不同类型的A!智能体可以灵活组合,服务于更复杂的业务目标。例如,一个企业的客户服务智能体,前端是交互型智能体负责理解用户意图,核心处理由任务型智能体完成,内容生成部分由生成型智能体辅助完成回复,而后台的排班优化可能交由自主决策智能体处理。

正是这种模块化、可组装的特性,使AI智能体既适合单点落地,也能作为构建A!原生业务系统的基石。

京公网安备00000000000000号

京公网安备00000000000000号